06 Feb L’Es e l’Inconscio nella logica del fantasma di Lacan

Il rapporto del Pensiero con l’Essere, nel tradizionale processo della conoscenza,

poggiando sull’ipotesi illusoria della corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo,

conduce, in un miraggio di perfezione, all’idea totalizzante dell’Uno.

Il passo decisivo di Cartesio, che sostituisce a questo rapporto del Pensiero con

l’Essere la pura instaurazione dell’essere dell’Io, si limita al semplice impianto del

“sum”.

Ciò implica il puro funzionamento del soggetto del “cogito”, che può avere

l’apparenza di essere trasparente a se stesso, ma che, nel suo statuto di semplice suispensée,

non ha niente a che vedere con quella che abitualmente viene detta

“coscienza di sé” e situa il soggetto soltanto nel punto in cui non può che articolare:

“penso”.

Ora se è vero che il passo di Cartesio è preparato dal rigetto di tutto il sapere,

percorrendo cioè a ritroso il duro cammino che nel processo della conoscenza

condurrebbe dal Pensiero all’Essere, è anche vero che a questo passo è essenziale la

dimensione dell’Altro.

In un ragionamento per induzione totale l’Altro viene condotto per mano, lungo il

cammino della rinuncia a tutte le vie del sapere, con l’intento di cogliere di sorpresa

questo Altro, per chiedere e ottenerne a una svolta la confessione che almeno per

quello, per il fatto cioè di avergli fatto percorrere questo cammino, questo Io, bisogna

che sia.

È vero che Cartesio spinge poi questo Altro fino all’essenza divina, e già nelle

“Regulae” il “sum ergo Deus est” è esattamente il prolungamento del “cogito ergo

sum”; ma qui è unicamente nell’ “ergo”, nel “dunque”, cioè soltanto nella semplice

articolazione logica, che l’Altro è da noi colto come pura referenza della parola a

sostegno del “sum”.

D’altra parte questo Altro, divenuto inevitabilmente il Garante divino del “cogito

ergo sum”, è segnato da Cartesio dalla marca dell’inganno.

In questo tratto di un Dio che al limite può anche ingannare, Lacan scorge la

referenza inconfondibile del significante, che in quanto tale è del registro della

menzogna: è lo statuto del “tratto unario”.

Resta tuttavia l’ombra che se il “cogito ergo sum” non si completa col “sum ergo

Deus est”, come articolazione filosofica non è tenibile; ma balugina per noi anche la

luce di un beneficio: aver limitato l’Essere al piccolo margine del “sono”, inerente al

soggetto del “penso” come tale.

Nella nuova prospettiva di Cartesio tuttavia la funzione del Garante, se lo è di una

Verità che, se Dio lo vuole, può anche essere l’errore, con una virata esemplare, tutta

la questione sulle verità eterne è lasciata dal filosofo a questo Dio ed è ridotta

semplicemente a specificarsi come quella funzione che assicura la verità di tutto ciò

che si articola come tale.

Proprio qui Lacan individua la funzione idealizzante dell’Uno, il “tratto unario”

dell’identificazione.

La funzione strutturante dell’Ideale dell’Io, come punto concreto

dell’identificazione inaugurale del soggetto, non potrebbe avere formalizzazione più

rigorosa; ma pur risultando insostituibile all’economia del soggetto nell’atto della sua

instaurazione, la funzione dell’Ideale dell’Io si rivela presto provvisoria e, alla lunga,

fuorviante. Essa trova infatti il suo punto di arresto nel miraggio dell’Io-ideale.

Nello stesso Cartesio per esempio la distinzione di una “res cogitans” da una “res

extensa” esilia il pensiero dalla “estensione” e lo riporta ad una dimensione realista.

Dal semplice tratto di struttura, dall’ “unario”, si rischia di far ritorno all’Uno

dell’idealismo.

È qui che si innesta l’apporto di Freud che trova nell’inconscio l’origine del

pensiero.

La “res cogitans” nell’esperienza freudiana risulta marcata alle radici e si impone

per la sua caratteristica spezzettata e spezzettante: la si ritrova si può dire sparpagliata

nelle cose.

La lezione freudiana ci porta a ristabilire l’Altro nella sola funzione che gli

compete, quella di luogo della parola, luogo cioè in cui l’asserzione si pone come

veridica.

Che l’Altro non ha alcuna specie di esistenza al di fuori di questo luogo Lacan lo

scrive con l’algoritmo S(A/) [con la barra sulla A]; tagliando corto con quella

“mitologia grossolana” che, in nome di una “non si sa quale nostalgia di una unità

primitiva, d’un puro e semplice battito della soddisfazione”, lo vuole assimilato a

qualcosa che rappresenta l’Altro di un rapporto nutritivo, o peggio ancora, “confonde

quest’Altro nutritivo con l’altro sessuale” (Logique du fantasme 18-1-67. Seminario

inedito).

Lacan trova che l’unico modo di situare il “cogito” di Cartesio è quello di

collocarlo sotto la rubrica di ciò ch’egli articola come “alienazione”: quella “forma di

scelta forzata…verso un’alternativa che si salda con una mancanza essenziale..”.

È una modalità originale elaborata da Lacan per mettere al riparo il “cogito”

dall’esigenza del Garante che la chiamata in causa dell’Altro implica. La mancanza è

il posto lasciato vuoto dalla barra sul Garante. L’esito della mancanza vuol dire che la

scelta forzata viene dal soggetto dell’enunciazione, la cui esistenza è assicurata dalla

negazione.

Si tratta di quella negazione non riducibile alla forma del misconoscimento

articolata nell’enunciato, perché anteriore a tutto ciò che risulta articolato; allorché,

per esempio, “non desidero” non implichi in modo complementare qualcosa che non

desidero e nemmeno che non sia io a desiderare, ma piuttosto verta sul: “non è vero”

che desidero.

Si tratta dunque di quella negazione radicale che riconduce alla questione stessa

del soggetto, al suo punto di sospensione di fronte allo statuto di Verità, che

logicamente lo precede.

Se la scelta forzata dell’alienazione è di questo momento logico che precede ogni

enunciato, nel regime cioè della negazione radicale, il ”cogito” ne risulta marcato e

insieme con esso l’Altro.

La marca ristabilisce l’Altro al solo statuto di luogo della parola, cioè di “luogo in cui

l’asserzione si pone come veridica”, e nello stesso momento lo destituisce da

qualsiasi altro tipo di esistenza.

Ma poiché dirlo, precisa Lacan, è ancora fare appello a lui per situare questa

verità, è come farlo risorgere ogni volta che parlo, allora “ – che l’Altro non ha

alcuna specie d’esistenza – non posso dirlo ma posso scriverlo. Ed è per questo che

scrivo S, significante dell’A grande barrata, come costituente uno dei punti nodali di

questa rete, attorno al quale si articola tutta la dialettica del desiderio, in quanto essa

si scava nell’intervallo tra l’enunciato e l’enunciazione” (Logique du fantasme, cit.).

Il limite e il superamento del “cogito” è formalizzato da Lacan con l’inserzione

della asserzione cartesiana in un rapporto proposizionale, dove la negazione della

congiunzione, secondo l’enunciato di De Morgan ripreso da Boile si traduce nella

negazione dell’intersezione: ~(A.B) º (~AV~B).

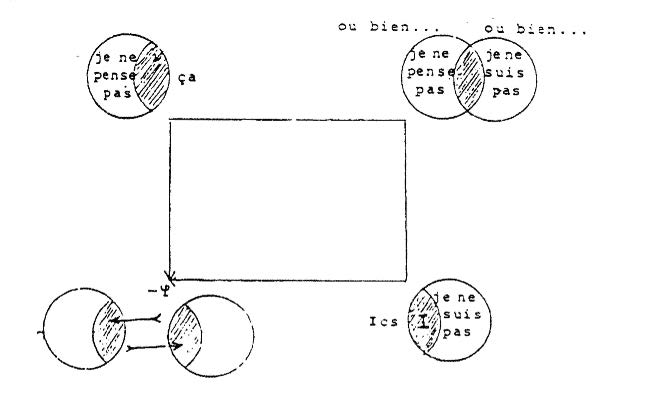

Dalla semplice negazione della riunione di A e B ne risulta cioè o la negazione di

A o la negazione di B: dalla semplice negazione della riunione di “cogito”e “sum” ne

risulta: ou je ne pense pas ou je ne suis pas, “o io non penso o io non sono”.

La formula così tradotta rende ancora più evidente la portata di ciò che Cartesio

introduce.

Il “cogito” è il punto culminante di un processo di svuotamento del pensiero e di

evitamento dell’essere.

L’insieme vuoto dell’uno è correlativo all’insieme vuoto dell’altro, nella

instaurazione di un Io (je) che non corrisponde ad alcun elemento né dell’uno né

dell’altro; di un Io che, nella maniera più succinta, corrisponde al puro ed unico

fondamento dell’essere.

Il passo di Cartesio è dunque possibile soltanto al culmine di un processo marcato

dalla negazione, per porre quest’Io, questo je, come pura instaurazione dell’essere.

Abbiamo visto come, secondo l’enunciato di De Morgan, la marca della

negazione traduca la semplice congiunzione in una alternativa: “o io non penso o io

non sono” (ou je ne pense pas ou je ne suis pas).

La pura instaurazione dell’Io, del je, comporta questa alternativa. Così Lacan

legge Cartesio.

La cosa sorprendente è che, posti di fronte ad essa, non abbiamo scelta, siamo

obbligati a tendere verso il primo dei suoi termini, “io non penso”, se vogliamo

preservare l’Io (je); ma poiché si tratta di un’alternativa, il risultato di questa scelta

non può che essere una perdita, la perdita dell’altro termine “io non sono”, in cui

consiste quell’Io (je) per il quale tutta l’operazione è stata fatta.

Per valutare gli effetti della perdita conseguente alla scelta, che abbiamo visto

obbligata, Lacan raffigura l’alternativa con due cerchi alla Eulero che si intersecano;

che mordono cioè l’uno sull’altro, ritagliando un campo d’intersezione. Questo

campo corrisponde all’”ergo” del “cogito” originario.

Connessa alla scelta del je ne pense pas la caduta del je ne suis pas non è senza

conseguenze: una sbrecciatura si produce nel campo dell’intersezione, nel luogo dell’

“ergo”; dove appare qualcosa che si sostenta di essere “non-io”, pas-je, e che tuttavia

conserva i connotati dell’ “ergo”, cioè della pura struttura logica.

Si tratta di ciò che Freud, nella seconda topica, chiama “Es”, e che Lacan

introduce a questo punto della sua elaborazione per darne la definizione più rigorosa:

“Le ça, l’Es è…nel discorso, in quanto struttura logica, esattamente tutto ciò che non

è je, cioè a dire tutto il resto della struttura. E quando dico struttura logica intendete

grammaticale” (Logique du fantasme, 11-1-67 ). Qui Lacan legge Freud (“Pulsioni e

loro vicissitudini”, 1915) e alla lettera, affermando che questa struttura grammaticale

è il supporto della pulsione.

Se la struttura grammaticale è l’essenza dell’ “Es” ( ça ), il “fantasma” è una

sceneggiatura; cosa che Lacan altre volte ha illustrato con il sogno dell’uomo dei lupi

e che qui sintetizza dicendo che il “fantasma” potrebbe esprimersi così: Ein Kind ist

wird geschlagen, “un bambino è picchiato”. Sta qui il crinale, la linea spartiacque tra

ciò che insegna Lacan a partire da Freud e ogni lettura oscurantista di Freud: il

funzionamento della pulsione è un montaggio grammaticale.

La struttura della frase “un bambino è picchiato” esclude la presenza dell’Io;

nell’analisi che ne fa Freud il soggetto non arriva mai a confessarsi. Solo nel tempo

dell’interpretazione si giunge alla “Bedeutung”, alla significazione che sia lui a

essere battuto; ma l’enunciato del “fantasma” come tale è ciò che resta della struttura

grammaticale: il “senso” cioè nel quale il soggetto si aliena al costo del suo essere,

dell’Io che va perduto. Ogni frase insensata ha il suo senso purchè abbia una sua

struttura grammaticale: Colourless green ideas sleep furiously.

Con la pulsione siamo al livello del senso; ma “la verità dell’alienazione non si

mostra che nella parte perduta, in quell’altro termine della scelta forzata: “io non

sono”.

L’essenza dell’inconscio non sta nella pulsione ma nella dimensione dell’io non

sono.

Lo dimostra l’effetto di sorpresa che si manifesta a livello di ogni vera interpretazione.

La sorpresa è connessa alla fenomenologia dell’io non sono, che è la vera essenza

di ogni formazione dell’inconscio. Nel motto di spirito “è al livello di questo je ne

suis pas che si produce il riso”. Quando il callista e ricevitore del lotto HIRSCH

HYACINTHE assicura di essere stato trattato dal barone SALOMON ROTSCHILD con modi

del tutto “familionari” è della inesistenza della posizione del ricco che ragiona, in

quanto non è altro che finzione; ma al tempo stesso ciò che egli dice lo mette nella

stessa situazione di inesistenza, perché vi è ridotto egli stesso a una specie di essere

per il quale non c’è posto da nessuna parte. Se al livello dello “Es” (ça), di pura

struttura grammaticale, abbiamo l’effetto di Sinn, di senso; qui al contrario abbiamo a

che fare con la Bedeutung. Mentre l’effetto di senso viene in derivazione di una

scelta: obbligata, alienante, ma pur sempre una scelta, la Bedeutung si produce

all’insaputa perché viene dal fondo di una mancanza d’essere.

Se il ça, l’“Es”, è ciò che viene al posto di quella sbrecciatura in cui il pensiero è

morso dal disessere, l’inconscio è ciò che si forma in quel luogo del disessere,

sbrecciato dall’esclusione del je ne pense pas ; dove l’Io del “non penso” si rovescia

e si aliena in un “penso” che non è Io, in un “penso cose”.

È ciò che Freud dice dell’inconscio, ch’esso è costituito dalle rappresentazioni di

cose, Sachvorstellugen.

Questo “penso” che non è Io, sorto nel luogo del disessere, l’inconscio, non va

riunito, come si tende a fare, con ciò che resta della struttura grammaticale escluso

l’Io, con l’“Es” (ça): l’”Es” e l’inconscio non si ricoprono.

Penso cose, non sono io che penso: nel sogno, per esempio, l’Io, l’Ich, l’“ego”, è

disperso tra tutti i pensieri che lo costituiscono ad opera dei diversi meccanismi

dell’inconscio, Verdichtung e Verschiebung. In tal modo questi pensieri che

costituiscono il sogno sono ridotti allo statuto di segni; di guisa che ciascuna delle

“cose”, Sache, robe, cose occasionali, giocano le une in rapporto alle altre una

funzione di rinvio tale che ci fa smarrire come in un mondo disordinato.

Sennonché Freud c’insegna nella Traumdeutung all’inizio del capitolo VI, “Il

lavoro del sogno”, ciò che Lacan avrebbe espresso con la formula che “l’inconscio è

strutturato come un linguaggio”: “…il contenuto del sogno è dato tutto come in una

scrittura fatta d’immagini (geroglifici) i cui segni sono da tradurre solamente nella

lingua dei pensieri del sogno”.

Allo stesso modo nel “Rebus” le immagini che lo costituiscono sono “cose” –

spesso inverosimili come una barca su una casa o un uomo che corre con una virgola

al posto della testa – “cose” che valgono come segni in rapporto a una Bedeutung, a

una significazione regolata da una logica speciale che applica le leggi della scrittura.

Per semplificare: la struttura grammaticale del discorso comune, priva dell’Io (je),

costituisce l’“Es” (ça) e perviene al senso; mentre il je, l’ich lo troviamo disperso

nelle “cose”, Sachen, a costituire il “penso-cose” dell’inconscio; il quale è regolato da

una logica sua, che possiamo assimilare a quella della scrittura; ma non c’è scriba,

non c’è demiurgo.

Il ça (l’Es) e l’Inconscio non sono sovrapponibili, non sono coestensivi, non

direttamente, essi piuttosto, in un quarto tempo, vanno a sovrapporsi ai loro correlati:

ciascuno al correlato dell’altro, in un modo che possiamo rendere visibile, se

facciamo scorrere i due cerchi l’uno verso l’altro, di modo che si eclissino e si

occultino a vicenda.

In questo “tempo ulteriore”, “termine quadrico”, “il ça verrà al posto del je ne

suis pas, positivandolo, beninteso, in un je suis ça (io sono questo Es)”: “è il puro

imperativo della formula wo es war, soll Ich werden”. Imperativo proprio alla

struttura del masochismo, altrettanto impraticabile del “dovere” kantiano; dove l’Io

(je), proprio perché non c’è, è chiamato a prendere posto nella logica dell’ “Es” (ça).

Ma propriamente è l’“Es” che, in questo 4° tempo, viene nel luogo del disessere dove

è svelata la verità della sua struttura: l’oggetto piccolo a.

Di converso, nell’altra occultazione di questo quarto tempo, “l’inconscio”, nella

sua essenza poetica e di “Bedeutung”, viene al posto dell’ “io non penso”, subendo il

colpo della caducità propria al pensiero, con un buco nella significazione.

Questa sincope della “Bedeutung” è illustrata da Lacan con la lacuna del sogno:

quella rottura nel racconto del sognatore che Freud riconduce al testo stesso del

sogno, come parte integrante di esso.

Il testo preso in esame è ancora del capitolo 6°, “Il lavoro del sogno”, della

“Interpretazione dei sogni” (pag. 306 dell’ed. italiana): “Vado con la signorina K. al

ristorante dei giardini pubblici…poi viene un punto oscuro, un’interruzione… poi mi

trovo nella sala di un postribolo dove vedo due o tre donne, una delle quali in camicia

e mutandine”. Segue l’analisi di Freud: “La signorina K. è la figlia del suo ex

superiore e, come egli stesso ammette, un sostituto della sorella.

Solo di rado ha avuto occasione di parlare con lei, ma una volta ci fu tra loro una

conversazione in cui “in un certo qual modo prendemmo coscienza del nostro sesso,

come se dicesse: io sono un uomo e tu una donna”.

“Ecco perché, precisa Lacan, Fraulein K. viene scelta per l’esordio del sogno,

nonché senza dubbio, per provocare la sincope. Ciò che segue viene infatti a turbare

questo bel rapporto di consapevolezza tra l’uomo e la donna. Le tre persone che per

lui sono legate al ricordo del ristorante e che rappresentano anche quelle che incontra

nella sala del postribolo sono sua sorella, la moglie di suo cognato e un’amica

dell’una e dell’altra, poco importa, perché in ogni caso tre donne con le quali aveva

dei rapporti di cui non si può dire che fossero caratterizzati da un approccio sessuale

franco e diretto”.

Tre persone dunque apparentemente indifferenti sul profilo sessuale ma

certamente accomunate dal significante “sorella”.

L’interpretazione si basò sul “punto oscuro”, sulla “interruzione” nel sogno e

stabilì che per curiosità infantile egli aveva qualche volta esaminato, ma solo di rado,

l’organo genitale della sorella, minore di alcuni anni. Solo di rado, come pure

soltanto di rado, forse due o tre volte nella vita, il sognatore ha visitato un postribolo.

Qualche giorno dopo si presentò il ricordo cosciente del misfatto cui il sogno

alludeva.

Altrimenti detto quando nel lavoro del sogno, Trauminhalt, viene abbordato

qualcosa che nel linguaggio metterebbe in causa ciò che ne è dei rapporti del sesso, si

produce una sincope.

Il senso logico originale della castrazione per Lacan sta nel fatto che, a livello di

significazioni, Bedeutungen, il linguaggio fa difetto e riduce la polarità sessuale ad

avere o non avere la connotazione fallica.

L’assunzione di questa verità, da parte del soggetto umano, è possibile soltanto

rinnovando su un altro piano la funzione dell’alienazione, la funzione cioè dell’Altro

barrato.

Dalla semplice alienazione logica del je ne pense pas, per effetto dell’analisi, è

possibile pervenire “alla rilettura della stessa necessità alienante nella Bedeutung dei

pensieri inconsci”; con un risultato differente nei due casi.

Il risultato della prima operazione l’abbaiamo visto: un soggetto limitato alla pura

struttura grammaticale e specialmente sottomesso alle due pulsioni scopofiliaca e

sadomasochista, quel soggetto di pura funzione grammaticale che facendo il giro

attorno alla mancanza avvertita nell’Altro vi insedia l’oggetto che deve colmarla. In

questo egli si crede je, Io del discorso; mentre ciò che evidentemente attiva il

funzionamento è l’oggetto stesso, al quale dunque si riduce il soggetto in questa fase.

Tutto ciò per difendersi dalla verità che gli viene dalla prima alienazione, la

marcatura dell’Altro per effetto dell’ “io non penso”; verità che dal soggetto è

assimilata all’orrore provato da bambino di fronte alla castrazione della madre.

Così la sessualità tale e quale è vissuta e opera in questo ambito è qualche cosa

che rappresenta un difendersi dal dare seguito alla verità che non c’è Altro. Nel

tentativo sempre rinnovato di reintegrare, in un falso pensiero di fusione, l’Unità con

la madre, l’atto sessuale è il significante di questa ripetizione.

Ciò che è avvertito come mancanza a livello della scelta alienante e che mette in

moto il montaggio grammaticale della pulsione (1° tempo), deve essere realizzato

come perdita nella Bedeutung dei pensieri inconsci (4° tempo). Soltanto con la

manovra analitica, l’oggetto piccolo a può passare dallo statuto della mancanza a

quello della perdita.

La difficoltà della manovra sta nel fatto che il senso viene sempre invocato a

colmare il punto di “sincope della Bedeutung”. Tutto ciò che attiene all’oggetto

piccolo a si manifesta sotto l’aspetto di Bedeutung tappata, di significazione

rattoppata.

Colourless green ideas-sleep furiously: “Sfido chiunque -dice Lacan- a dare un

supporto qualunque all’espressione “bel seno”. I due componenti, che nel corpo

femminile concorrono a giustificare quell’espressione, “dormono furiosamente”.

“Niente, mi sembra, può meglio esprimere in modo più adeguato… Ch’essi dormono,

furiosamente all’occasione e che per svegliarli non è impresa da poco”. Ecco il senso.

L’impatto con ciò che vi è di anestesico in certe parti attraenti del corpo,

corrisponde al limite ottuso della frase a senso; perché “è proprio in questa parte

anestesica del corpo che dimora il godimento” (Logique du fantasme, 14-6-1967).

Luigi Burzotta